Molecular Plant | 福建农林大学吴建国教授团队对植物广谱抗病设计策略进行评述

培育具有持久、广谱且完全抗病性的作物堪称植物病理学研究的“圣杯”。NLR(Nucleotide-binding and leucine-rich repeat)介导的完全抗病性具有显著优势,使得NLR日益成为作物抗病育种中极具价值的基因资源。然而,经典NLR通常仅能识别特定病原体效应子,存在抗病谱狭窄且易被病原体进化克服的局限。尽管通过改造NLR识别特异性来扩展抗病谱是当前主流策略,但其设计复杂,且依然难以摆脱“道高一尺,魔高一丈”的进化博弈困境。

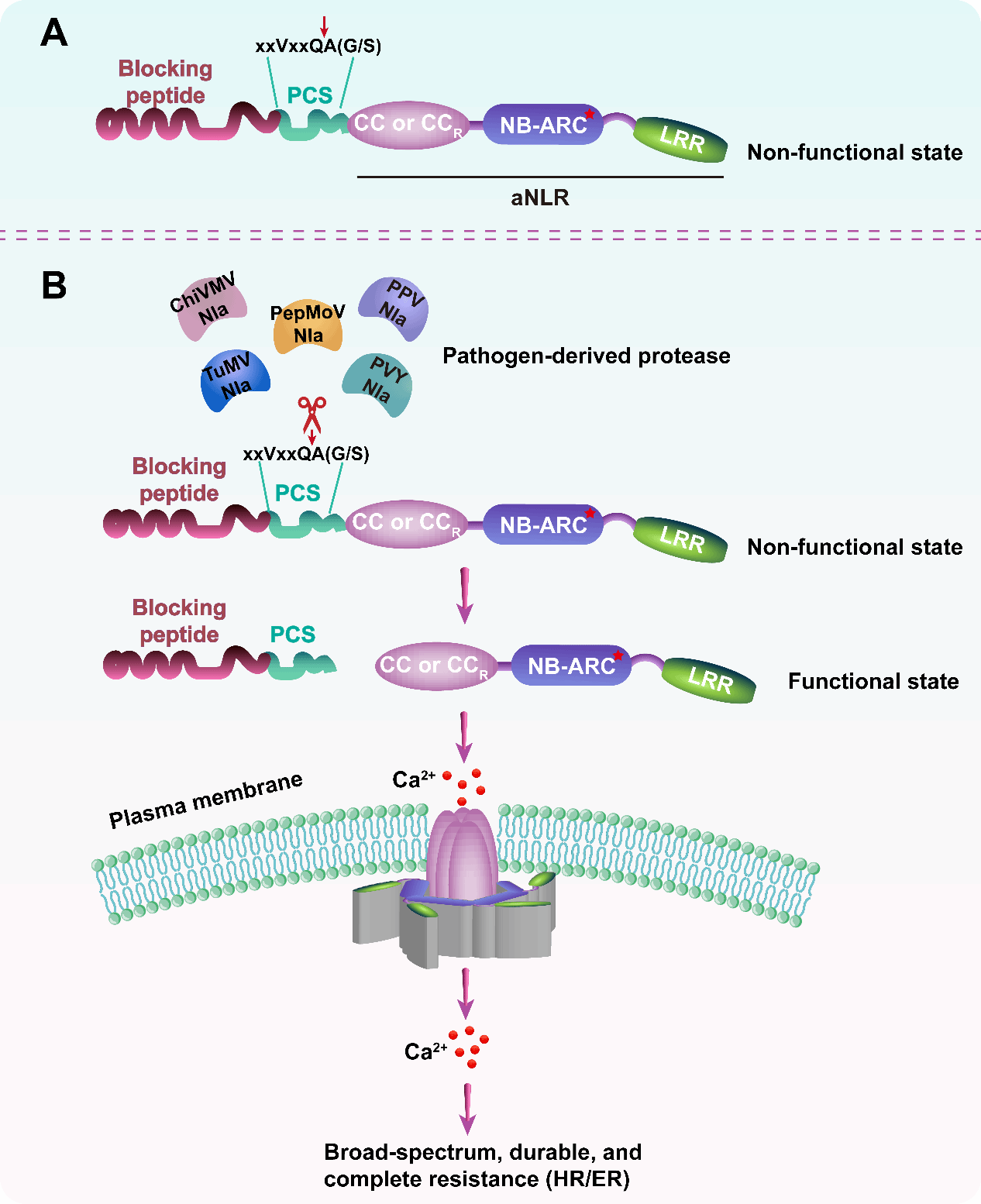

2025年8月26日,福建农林大学吴建国教授团队在Molecular Plant发表了题为《“大道至简”:最小化改造NLR,最大化抗病毒能力》(Simple but Effective: Minimalist NLR Rewiring, Maximal Virus Resistance)的评论文章,对Wang等人于2025年在《自然》(Nature)上发表的关于改造植物免疫受体(NLR)实现广谱抗病的突破性研究进行了深入解读与前瞻展望。Wang等人核心设计在于:通过对单个自激活NLR(Autoactive NLR, aNLR)基因进行N端修饰,将包含病原体蛋白酶切割位点(Protease Cleavage Site, PCS)的柔性肽段融合至其N端。在正常状态下,该融合肽段作为“安全锁”抑制aNLR的活性(图1A);一旦病原体入侵,其分泌的特异性蛋白酶会切割PCS,解除抑制并释放具有活性的aNLR,从而触发强烈的免疫反应 (图1B)。这种策略被证明能赋予作物对多种病毒的广谱甚至完全抗性。

图1 蛋白酶触发自激活NLR释放,赋予植物广谱抗病性

该评论性文章指出Wang等人的研究摒弃了传统上试图扩展NLR对多种效应子识别特异性的复杂策略,另辟蹊径地利用病原体入侵时一种近乎通用的行为——分泌蛋白酶,作为激活植物免疫信号的“通用触发器”(Universal trigger)。将病原体的致病武器(蛋白酶)转化为启动自身毁灭的“分子开关”创建了一个让病原体难以逃脱的“进化陷阱”。这种巧妙的思路绕过了NLR识别效应子时普遍遵循的“基因对基因”的进化规则限制,是NLR工程化改造策略的一种范式转换(Paradigm Shift)—从“改造识别”转向“劫持机制”,为植物免疫工程领域提供了全新的设计思路。

该文章总结了该设计策略相较于现有方法的四大优势:简单性与通用性——仅需对单个自激活NLR(aNLR)进行N端修饰,即可广泛适用于多种内源NLR蛋白,易于跨作物推广;广谱性潜力——通过选用病原体中高度保守的蛋白酶切割位点(PCS),单个工程化NLR可对抗多种病原体,而串联多个PCS更能显著扩展抗病谱;持久性前景——病原体逃避抗性需突变其必需蛋白酶,此类突变往往损害自身生存,形成“致命性制约”,从而提升抗性的持久性;活性可控——前置的“安全锁”肽段确保aNLR仅在病原体存在时激活,避免了组成型激活导致的生长代价,实现了安全与高效的平衡。此外,文章还提出若干亟待深入的科学问题,包括自然界是否存在类似蛋白酶激活NLR的机制、N端阻断肽抑制aNLR的具体分子机制、如何优化阻断肽与PCS设计以减小功能干扰,以及工程化NLR在田间复杂环境下的稳定性和适应性代价。这些问题的解答将推动该策略的进一步优化和价值评估。

最后,文章展望了三大未来发展方向:一是利用人工智能整合跨病原界大数据,系统性挖掘保守蛋白酶切割motif(CPCMs)等通用分子特征;二是构建可搭载不同触发器的模块化NLR底盘系统,实现“即插即用”式抗病设计;三是通过基因组编辑技术将PCS模块精准插入内源NLR基因,创制非转基因抗病新种质,突破育种瓶颈。

福建农林大学农林生物安全全国重点实验室吴建国教授为该论文通讯作者,团队吴明副教授为第一作者,赵珊珊副教授为共同作者。该文章得到了国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目的支持。

文章链接:https://www.cell.com/molecular-plant/abstract/S1674-2052(25)00273-4